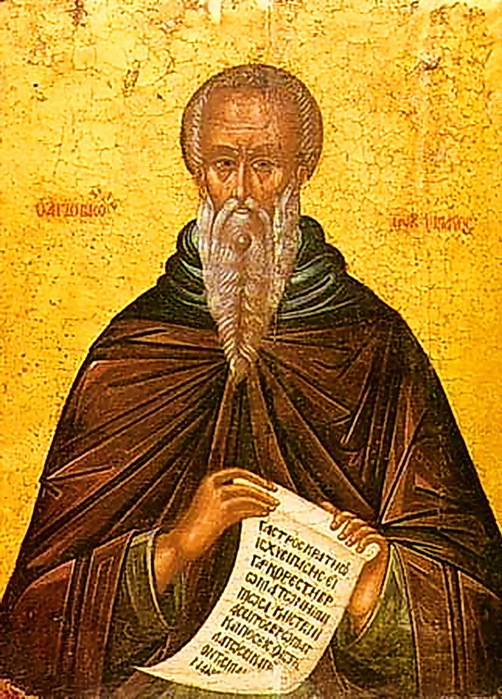

Житие преподобного отца нашего Иоанна Лествичника

Память 30 марта

Преподобный Иоанн Лествичник подвизался на горе Синае, столь известной по ветхозаветным сказаниям (Исх.19:20, 24, 34; Лев.7; Чис.10:33; Пс.67:8). Священная гора Синай служила убежищем для христианских подвижников с половины III века, укрывавшихся здесь от гонений; других сюда уводили в плен сарацины. В IV веке, когда гонения на христиан кончились, иночество здесь утвердилось окончательно. Отшельников привлекали сюда и священные воспоминания о великих ветхозаветных событиях, явленных здесь, и пустынность Синая. Путешественники говорят, что они не встречали места более пустынного, чем Синайский полуостров. Даже дикие звери не остаются здесь долго жить, а, зашедши сюда случайно из пустыни Аравийской, спешат удалиться в места, оживленные присутствием животных. В окрестностях горы Синая находились особенно пустынные места, которые были весьма удобны для уединенного подвижничества, и в одном из них (Фола) много лет подвизался Иоанн Лествичник. До вступления на престол Юстиниана I, подвижники Синайские не имели монастыря, – у них были только одна крепкая башня и близ нее небольшой храм, построенные равноапостольной Еленою. В 557 году, при императоре Юстиниане, по просьбе иноков, здесь был воздвигнут монастырь.

Святой Иоанн пришел на Синай 16 лет, привлеченный сюда славою иноческого жития Синайских пустынников. О месте происхождения Иоанна не знали даже его современники- жизнеописатели2). Инок Даниил прямо говорит: «Какой город и страна возрастили и воспитали сего доблественного подвижника, до его подвижничества, точно и достоверно сказать не могу». И дальше продолжает: «а какой город ныне имеет обитателем и питает нетленною пищею сего всечудного мужа, – то мне не вовсе неизвестно. Ибо и он пребывает ныне в том городе, о котором говорит доброгласный певец – святой апостол Павел: «Наше жительство – на небесах» (Флп.3:20). Там он пребывает, насыщаясь невещественным чувством неисчерпаемых благ, приняв достойное воздаяние за подвиги и награду за свои труды, унаследовав небесное царство с теми, которых нога стоит уже на прямом пути (Пс.25:12). А как Иоанн, ради сего невещественного блаженства, трудился в воинственном теле, об этом, – продолжает Даниил, – я расскажу со всею ясностью.

– Сей блаженный Иоанн, когда ему минуло 16 лет возраста телесного, – совершенством же ума он и тогда уже уподоблялся тысячелетнему, – предал себя Великому Архиерею-Богу, как непорочную и добровольную жертву. Тело свое вознес он на Синайскую гору, а душу – на гору небесную; видимо восшед на гору, он приблизился к небесной высоте, умом созерцая Бога невидимого. Устранившись мира, он с самого начала возлюбил украшенную смирением кротость, как начальницу «мысленных отроковицы»3), как учительницу добродетелей. Он отсек вольность и гордыню и, восприяв на себя благолепное смиренномудрие, при самом вступлении в иноческую жизнь внимательным рассмотрением отгнал от себя сего обманщика – самоугодие и самоуверенность. Подклонив свою выю, он вверился искусному духовному наставнику4), желая под его руководством безбедно прейти опасную пучину страстей. Отрешившись от мирского жития, Иоанн стал вести себя между иноками, как малолетний, не умеющий говорить, отрок, как будто душа его не имела ни своего разума, ни своей воли, но совершенно лишена была естественных ей свойств. А что всего удивительнее – при обширной своей учености Иоанн оставался смиренным иноком, возлюбив небесную простоту и не превозносился своим любомудрием, смиряя себя для Бога.

Наставником и руководителем преподобного Иоанна – как говорит о том Синхрон5) – был авва Мартирий. Когда на 20-м году его жизни Мартирий постриг Иоанна в иноческий образ, то авва Стратигий6) в этот день предсказал о нем, что он будет великим светилом вселенной – что потом и сбылось.

Однажды авва Мартирий, с учеником своим Иоанном, пришел к великому Анастасию Синаиту7); увидев их, Анастасий сказал авве Мартирию:

– Скажи мне, Мартирий, откуда у тебя ученик сей, и кто постриг его в иночество?

– Раб он твой, отче, и я постриг его, – отвечал Мартирий.

И сказал Анастасий с удивлением:

– О авва Мартирий! Ты постриг игумена Синайской горы.

В другое время, также взяв с собою сего Иоанна, наставник его авва Мартирий пошел к великому старцу Иоанну Савваиту8), который жил тогда в пустыне Гуддийской. Как скоро увидел их старец, встал, налил воды, умыл ноги Иоанну и облобызал руку его; авве же Мартирию не умыл ног. Когда после этого ученик старца Савваита Стефан спросил старца:

– Почему ты так сделал, отче? Не учителю, но ученику умыл ноги и руку того целовал?

На это старец ответил:

– Поверь мне, чадо, что я не знал, кто этот юный инок; принимал же я игумена Синайского, и игумену умыл ноги.

Таковы были пророчества святых Синайских отцов о преподобном Иоанне, когда он еще был юным иноком, и они потом сбылись в свое время.

В продолжение 19 лет преподобный Иоанн совершал подвиг своего спасения в послушании своему духовному отцу, после чего принужден был оставить этот спасительный путь, так как духовный отец его отошел в загробную жизнь. Предпослав его как бы ходатаем и заступником за себя к Небесному Царю, – как пишет о том инок Даниил, – Иоанн ушел на поприще безмолвия, вооружившись молитвами своего наставника, как оружием сильным на разрушение твердынь (2Кор.10:4). Для своего уединенного подвижничества Иоанн избрал одно весьма пустынное место, называемое Фола, которое находилось в восьми верстах от храма. Оставлял он свое уединение только по праздникам, в которые отправлялся в храм на богослужение. В пустыне своей преподобный провел сорок лет9) в трудах, горя Божественною любовью, непрестанно распаляемый ее огнем. Но кто в состоянии передать словами или описать подробно подвиги преподобного Иоанна, которые он там проходил тайно? Впрочем, как от малых вещей познаются великие, так и по некоторым начаткам его дел узнаем богатое добродетелями житие сего преподобного.

Вкушал он все, что не возбранено иноческим обетом, но вкушал в крайне малой мере. И вкушением всего премудро сокрушал он кичливость, ибо он все ел, чтобы ум не превозносился постничеством, а малостью вкушаемого смирял госпожу и мать сластолюбивых страстей, т. е. объедение, самою скудостью трапезы взывая ей: «Умолкни, перестань» (Мк.4:39). Пустынножитием же и удалением от сопребывания с людьми преподобный угашал пламень пищи плотской, так что наконец он покрылся пеплом и совершенно угас. Сребролюбия, которое святой апостол Павел называет идолопоклонством (Еф.5:5), сей доблестный подвижник мужественно избегал, раздавая милостыню и отказывая себе в самом необходимом. Праздность и леность, которая расслабляет и умерщвляет душу, он возбуждал к бодрости и труду, как бы жалом, памятью смертною. Сети и узы всякого пристрастия и всяких чувственных похотей он разрешал, связав себя невещественными узами печали и слез; а раздражительность еще прежде умерщвлена была в нем послушанием. Редко посещая кого-либо, а еще реже говоря что-либо, он этим самым умертвил, подобную паутине, пиявицу-тщеславие. Что же скажу, – продолжает инок Даниил, – о его победе над гордостью? Что скажу о великой чистоте сердца, начало которой положил сей новый Веселиил10) послушанием и которую довершил Господь, Царь небесного Иерусалима, посетив его присутствием Своим, ибо без Его присутствия не могут быть низложены диавол и его полчище. Но где помещу в венке этом, – продолжает Даниил, – который соплетаем преподобному Иоанну из похвальных слов, источник слез его, какой видим ни у многих. И доныне известно сокровенное место, где источались слезы сии: это – весьма тесная пещера в некотором уединении и подгории, находившаяся на таком расстоянии от келии Иоанна и от других келий, какого было достаточно, чтобы не быть услышану людьми и заградить путь тщеславию. Эта келия, в которую часто приходил Иоанн, сделалась близкою к небу от воплей, рыданий и призываний Бога, подобные которым можно услышать разве у тех, кого режут ножами или жгут раскаленным железом или лишают очей11). Спал он в такой мере, чтобы только чрезмерным бодрствованием не погубить ума. Перед сном долго молился и писал книги, – как, например, составил книгу, нареченную «Лествицей», от которой и сам впоследствии прозван был Лествичником. Писание книг служило для Иоанна средством к прогнанию уныния. Да и вся жизнь его была непрестанная молитва и беспримерная любовь к Богу; ибо днем и ночью созерцая Его как в зеркале, в чистоте и непорочности, не хотел или, точнее сказать, не мог он насытиться сим созерцанием.

Некоторый инок, по имени Моисей, ревнуя добродетельному житию преподобного Иоанна, умолял принять его к себе учеником, чтобы научиться у него истинному любомудрию. В подкрепление своей просьбы, Моисей просил ходатайствовать о нем и некоторых честных старцев; и они умолили преподобного Иоанна принять Моисея к себе в ученики. Однажды преподобный Иоанн велел Моисею с одного места наносить земли для удобрения гряд под овощи. Моисей, пришедши на указанное место, усердно исполнял приказанное. В полдень же, когда настала сильная жара, Моисей, утомившись, лег отдохнуть под один огромный камень и заснул. Но Господь, Которому не угодно, чтобы рабы Его подвергались в чем-либо скорби, по Своему благоутробию сохранил Моисея от внезапной смерти, святого же Иоанна избавил от печали. В то время преподобный Иоанн находился в своей келии, – и вот на него нападает легкая дремота: во сне он видит некоего благолепного мужа, который с упреком сказал Иоанну:

– Вот ты, Иоанн, спокойно спишь здесь, а между тем Моисей находится в опасности.

Преподобный тотчас встал и начал усердно молиться за своего ученика. Когда затем настал вечер и ученик возвратился со своей работы, то Иоанн спросил его:

– Не случилось ли с тобой чего-либо неблагоприятного или неожиданного?

Тот ответил:

– Когда я в полдень спал под одним большим камнем, то он внезапно упал и задавил бы и меня, если бы я не отбежал поспешно от того места, так как в это самое мгновение мне представилось, что ты, отче, зовешь меня.

Смиренномудрый Иоанн прославил благого Бога за это чудесное спасение ученика от смерти, но о видении своем ничего не сказал Моисею.

Преподобный Иоанн был образцом добродетели для всех и врачом невидимых болезней. Однажды некоторый брат, по имени Исаакий, был сильно угнетаем блудным бесом. Находясь в глубокой печали, брат тот поспешил прибегнуть к сему великому Иоанну и с горьким плачем и рыданием поведал ему о своей борьбе.

Иоанн на это сказал Исаакию:

– Станем, друг, оба на молитву!

И еще не кончили они своей молитвы и страждущий брат лежал еще, поникши лицом на землю, как уже Бог совершил по желанию угодника Своего, ибо блудный бес отбежал от Исаакия, прогоняемый как бы бичом, молитвами святого Иоанна. Так исполнились слова псалма Давидова: «желание боящихся Его Он исполняет, и молитву их услышит» (Пс.144:19). А болевший, видя себя здоровым и совершенно освободившимся от страсти, весьма удивился, причем благодарил и Бога, прославившего раба Своего Иоанна, прославляющего своими чудесами Господа.

Некоторые из недоброжелателей Иоанна, движимые завистью, называли Иоанна пустословом и лжецом. Он же, образумив их, самым делом всем доказал, что «все может (не только словом, но и молчанием пользовать) в укрепляющем всех (Иисусе) Христе» (Флп.4:13). И он соблюдал молчание в продолжение целого года, не сказав им одного слова, так что порицатели его обратились в просителей: ибо они познали, что не следует заграждать присно текущий источник пользы и, пришедши к нему, умоляли его опять отверзть свои богоглаголивые уста. Иоанн, не любя прекословить, повиновался им и снова начал держаться прежнего своего правила.

Потом все, дивясь его преуспеянию во всем, как некоего новоявленного Моисея, силою возвели Иоанна в должность начальника обители, поставив, таким образом, сей светильник на начальственном свещнике. Приняв игуменство Синайской горы, хотя и против своего желания, Иоанн духом приблизился к горе Божией, воспринял непостижимости Божии и приблизился к Богу чрез восхождение ума и получил Богоначертанный закон; отверз уста свои для принятия слова Божия; привлек к себе дух (Пс.118:131) и из благого сокровища сердца своего (Мф.12:35) излил благие слова спасения.

Итак, после сорокалетних иноческих подвигов, Иоанн, будучи 75 лет от рождения своего, избран был игуменом горы Синайской. «И не обманулись добрые ценители, поставив сей светильник на начальственном свешнице», – замечает инок Даниил. Господу угодно было это избрание, что и открылось особым чудесным событием. Один из жизнеописателей, неизвестный по имени, рассказывает, что немного спустя после поставления Иоанна в игумены, пришло к ним в обитель около 600 странников. Когда все странники с синайской братией сели за стол, явился неизвестный распорядитель, одетый в белую тунику, подобную еврейской, и повелительно раздавал приказания служащим при столе. Когда же гости разошлись и сели за трапезу служители, чудного распорядителя уже не было видно. Недоумевающим инокам преподобный Иоанн сказал:

– Перестаньте искать: то святой пророк и законодавец Моисей12) послужил в этом, ему принадлежащем, месте.

В одно лето в странах палестинских было бездождие и великая засуха. Окрестные жители пришли к преподобному Иоанну, прося его помолиться Богу о ниспослании дождя. И как только помолился преподобный Иоанн, тотчас пошел обильный дождь и, напоив иссохшую землю, сделал ее плодоносной.

Когда же приблизилось время кончины святого Иоанна, он благочестно наставил всю братию Синайской обители – этих своих духовных израильтян. В одном только не сделался Иоанн подобным Моисею, ибо преподобный Иоанн вошел душою в горний Иерусалим, тогда как Моисей не достиг телом дальнего Иерусалима13).

Когда же сей новый Моисей, преподобнейший игумен Иоанн, отходил ко Господу, тогда брат его, авва Георгий14), стоял перед ним, проливая слезы и говоря:

– Вот оставляешь ты меня и отходишь. А я молился, чтобы ты меня предпослал; потому что без тебя, господин мой, не станет и сил моих пасти твою святую дружину: и вот, напротив того, я предпосылаю тебя.

И сказал на это святой авва Иоанн:

– Не печалься и не тужи: если обрету дерзновение у Господа, то не допущу и года скончать тебе после меня.

Сие и сбылось. Ибо в 10-й месяц по преставлении блаженного Иоанна, и авва Георгий, брат его, отошел ко Господу, предстоять Ему вместе с братом своим преподобным Иоанном во славе святых, прославляя Отца и Сына и Святого Духа во веки. Аминь15).

Святою обителью Синая преподобный Иоанн управлял недолго, не более четырех лет. Но кратковременное управление его Синаем ознаменовалось весьма важным обстоятельством: к этому именно времени относится написание им столь известного и столь замечательного творения, называемого «Лествицей»,16) от которой и сам Иоанн получил название Лествичника.

Повод написания «Лествицы» был следующий17). В расстоянии двух дней пути от Синая находился Раифский монастырь, расположенный в весьма живописном заливе Чермного моря. В то время, когда Синайскою обителью управлял преподобный Иоанн Лествичник, игуменом Раифской обители был также святой Иоанн18). Много наслышавшись о духовных дарованиях игумена Синайского, о его глубокой мудрости в деле управления вверенных ему для спасения душ, игумен Раифский написал Лествичнику послание19), в котором от своего имени и от лица всех иноков его обители просил его написать для них руководство в духовно-нравственной подвижнической жизни. «Зная твое о Господе во всем беспрекословное и всеми добродетелями украшенное послушание, – писал святой Иоанн Раифский Иоанну Лествичнику, – мы, маломощные, обращаясь к тебе, как к общему всех отцу, как к старейшему пред всеми и подвижничеством, и силою ума, и как к превосходному учителю, сим нашим посланием умоляем высоту добродетелей твоих… не откажись неленостно о Господе в наше спасение явственно начертать, что потребно и прилично монашескому житию, как истинно великий вождь всех избравших тоже ангельское житие, не почитая сказанного нами за какую-либо угодливость или лесть. Ибо известно тебе, священная подлинно глава, что лесть нам чужда и что повторяем только утверждаемое всеми. Потому и уверяем себя о Господе, что скоро получим и облобызаем ожидаемые нами досточестные начертания на скрижалях, в истинное руководство для последующих неуклонно, и как бы лестница стоит на земле (Быт.28:12), которая желающих возводит до небесных врат целыми и невредимыми, так что невозбранно минуют они и духов злобы, и миродержителей тьмы, и князей воздушных. Ибо если Иаков, пастырь бессловесных овец, видел такое странное видение в лествице (Быт.28:12), то не тем ли паче предстоятель словесных овец покажет всем не только видение, но и на самом деле и в самой истине непогрешительное восхождение к Богу? Возмогай, о Господе, досточестнейший отец!

Преподобный Иоанн имел настолько скромное о себе мнение, что это послание Раифского игумена смутило его. Преподобный ответил ему также посланием20):

– Получил я, – писал Лествичник, – ко мне, бедному и нищему добродетелями, посланное тобою почтенное твое писание, лучше же сказать предписание и повеление, превышающее силы мои; и я скажу, что если бы не было страха и великой опасности свергнуть с себя иго послушания – этой матери всех добродетелей, то не отважился бы я неразумно на дело, превышающее силы мои. Тебе, чудный отец, надлежало спрашивать о сем и учиться сему у тех, которые хорошо знают это дело; а я состою еще в чине учащихся. Но поелику богоносные отцы наши и истинного ведения тайнники поставляют послушание в том, чтобы в делах, превышающих наши силы, несомненно покоряться повелевающим, то смиренно решаюсь на то, что выше меня; со страхом и усердием приступаю к исполнению святого твоего повеления; тебе же, началовождь и чиноначальник учителей, предоставляю украсить, уяснить ею очертание и, как исполнителю скрижалей духовного закона, восполнить недостаточное. Ради тебя приступаю к делу сему, умоляя всех читателей, если, кто увидит в труде моем что-либо полезное, плод сего с благодарностью вменить превосходному нашему начальнику, а мне испросить у Бога воздаяние за одно исполнение труда, потому что и Бог вознаграждает не за множество даров и трудов, а за многое усердие.

По сему-то поводу и явилось творение преподобного Иоанна, называемое «Лествицею».

Сочинение преподобного Иоанна названо «Лествицею» потому, что святой Иоанн Раифский желал получить именно такое руководство в духовной жизни, которое представляло бы как бы лествицу утверждений, которая желающих возводит до небесных врат целыми и невредимыми, так и по мысли самого ее составителя. «По мере скудного ведения, какое дано мне, – пишет святой Иоанн, – соорудил я лествицу восхождения. После этого пусть каждый смотрит сам, на какой он стал ступени»21). В предисловии к «Лествице» смысл этого названия объясняется так: «стремящимся к тому, чтобы имена их были написаны в книге жизни, настоящая книга показывает наилучший путь их течению. Ибо шествуя сим путем, найдем, что книга сия непогрешительно, как бы за руку, ведет следующих ей и несомненно представляет утверждену лестницу от земного во святая, и показывает на вершине ее утверждающегося Бога… Подлинно, весьма превосходно рассудил устроивший нам восхождение равночисленное Господню возрасту по плоти; ибо в образе тридцати лет Господня совершеннолетия, знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста22), окажемся праведными и безопасными от падения». Таким образом творение преподобного Иоанна названо «Лествицею» потому, что оно имеет целью представить путь постепенного восхождения к нравственному совершенству и есть верное и надежное руководство в духовной жизни для ревнующих о благочестии и спасении своей души.

«Лествица», хотя и написана собственно для иноков и потому всегда была настольною книгою для иноков, живущих в общежитии, и отцы иноческой жизни, между прочим, Феодор Студит, Иосиф Волоколамский и другие, ссылались в своих наставлениях на «Лествицу», как на лучшую книгу, – тем не менее в ней может найти спасительное руководство и христианин, живущий в мире. Первою ступенью лествицы поставляется отречение от земных пристрастий, а на самой высоте ее указывается союз трех добродетелей – веры, надежды и любви.

Чтобы ознакомиться с наставлениями Иоанна Лествичника, выслушаем наставление его о тщеславии23).

– Тщеславие выказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост – тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь, – благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побуждаюсь любочестием, и переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану? Попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу? Опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно все станет спицами кверху. Тщеславный есть идолопоклонник христианский. На взгляд он чтит Бога, а на деле более старается угодить людям, чем Богу… «Ублажающий нас прельщает нас», – говорит пророк (Ис.3:12). Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно; а слушать похвалы и не ощущать никакой приятности могут только святые и непорочные… Когда услышишь, что ближний или друг твой бранит тебя заочно или и в глаза; тогда покажи любовь, похвалив его… Не тот показывает смирение, кто сам себя бранит (как быть несносным самому себе?), но кто, обесчещенный другим, не уменьшает своей любви к нему… Кто превозносится природными дарованиями – тонким умом, высокою образованностью, чтением своим, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не достигнет сверхъестественных благ. Ибо кто в малом неверен, тот и во многом будет неверен и тщеславен (Лк.16:10). Часто случается, что Сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданное бесчестие… Если молитва не истребит тщеславного помысла, приведем на мысль исход души из этой жизни. Если и это не поможет, устрашим его позором страшного суда. «Возносящийся смирится» (Лк.14:11) даже здесь, прежде будущего века. Когда хвалители, или, лучше сказать, обольстители наши, начнут хвалить нас, немедленно приведем себе на память множество беззаконий своих и найдем, что недостойны мы того, что о нас говорят, или что для нас делают24).

Вообще «Лествица» святого Иоанна отличается глубокой духовной опытностью, с которой соединено глубокое знание священного писания. Редкую мысль высказывает Лествичник без того, чтобы не осветить ее прямым или косвенным указанием на святое Писание. Сочинение Иоанна написано языком простым, но чистым и живым, – в немногих словах выражает многое, и потому полно силы25). Потому-то «Лествица» святого Иоанна и была всегда настольною книгою для иноков, живущих в общежитии26).

Материал взят с сайта http://azbyka.ru/

«Блюдите, да не презрите единого от малых сих». Помните ли вы эти слова Христовы, думали ли вы, что они относятся прямо и непосредственно к вам?

«Блюдите, да не презрите единого от малых сих». Помните ли вы эти слова Христовы, думали ли вы, что они относятся прямо и непосредственно к вам?