|

С какой целью постятся православные христиане

Первая заповедь, данная Богом человечеству, — о посте. Она была необходима для нас в раю, до грехопадения, и тем нужнее стала после изгнания из рая. Мы должны поститься, исполняя Божию заповедь.

В книге пророка Иоиля сказано: Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании… назначьте пост (Иоил. 2, 12-15).

Бог повелевает здесь, чтобы грешные люди постились, если хотят получить Его милость. В книге Товитовой Ангел Рафаил го- ворит Товии: Доброе дело — молитва с постом и милостынею и справедливостью… Лучше творить милостыню, нежели собирать золото (Тов. 12, 8).

В книге Иудифи написано, что Иоаким, великий священник Господень, обходил весь народ израильский и говорил, что Господь услышит их молитвы, если они пребудут в посте и в молитвах.

В книге святого пророка Ионы рассказывается, что царь ниневийский, услышав пророчество Ионино о гибели города, облекся во вретище и запретил вкушать всему городу, чтобы не только люди постились, но чтобы и скотам не давали пищи в течение трех дней.

Царь Давид упоминает в псалмах о том, как он сам постился: одевался во вретище, изнурял постом душу мою (Пс. 34, 13); и в другом псалме: Колени мои изнемогли от поста (Пс. 108, 24). Вот как постился царь, чтобы Бог был милостив к нему!

Сам Спаситель постился сорок дней и сорок ночей, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его (1 Пет. 2, 21), чтобы и мы по силе нашей хранили пост в Святую Четыредесятницу.

Пишется в Евангелии от Матфея, что Христос, изгнав беса из некоего юноши, сказал апостолам: сей же род изгоняется только молитвою и постом (Мф. 17, 21).

Постились и святые апостолы, как об этом говорится в Деяниях: Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их (Деян. 13, 2-3).

Святой апостол Павел во Втором послании к Коринфянам, увещевая верных всем являть себя, как служителей Божиих, между иными богоугодными делами упоминает и пост: в бдениях, в постах (2 Кор. 6, 5), и затем, вспоминая свои подвиги, говорит: в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте (2 Кор. 11, 27).

«Поститься христианину необходимо для того, — пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский, — чтобы прояснить ум и возбудить, и развить чувство, и подвигнуть к благой деятельности волю. Эти три способности человека мы затмеваем и подавляем более всего объядением и пьянством и заботами житейскими (Лк. 21, 34), а чрез то отпадаем от Источника жизни — Бога и ниспадаем в тление и суету, извращая и оскверняя в себе образ Божий. Объядение и сластолюбие пригвождают нас к земле и обсекают, так сказать, у души ее крылья. А посмотрите, какой высокий полет был у всех постников и воздержников! Они, как орлы, парили в небесах; они, земнородные, жили умом и сердцем на небесах и слышали там неизреченные глаголы, и там научились Божественной премудрости. И как человек унижает себя чревоугодием, объядением и пьянством! Он извращает свою природу, созданную по образу Божию, и уподобляется скоту бессловесному, и даже делается хуже его. О, горе нам от пристрастий наших, от беззаконных навыков наших! Они препятствуют нам любить Бога и ближних и исполнять заповеди Божии; они коренят в нас преступное плотское себялюбие, коего конец — погибель вечная. Поститься и потому христианину необходимо, что с вочеловечением Сына Божия природа человеческая одуховлена, обожена, и мы поспешаем к Горнему Царствию, которое не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе (Рим. 14, 17); Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое (1 Кор. 6, 13). Есть и пить, то есть иметь пристрастие к чувственным удовольствиям, свойственно только язычеству, которое, не зная духовных, небесных наслаждений, поставляет всю жизнь в удовольствии чрева, в многоядении и многопитии. Оттого Господь часто обличает в Евангелии эту пагубную страсть… Кто отвергает посты, тот забывает, отчего произошло грехопадение первых людей (от невоздержания) и какое оружие против греха и искусителя указал нам Спаситель, когда искушался в пустыне (постясь сорок дней и ночей), тот не знает или не хочет знать, что человек отпадает от Бога именно наичаще чрез невоздержание, как это и было с жителями Содома и Гоморры и с современниками Ноя, — ибо от невоздержания происходит всякий грех в людях; кто отвергает посты, тот отнимает у себя и у других оружие против многострастной к плоти своей и против диавола, сильных против нас особенно чрез наше невоздержание, тот и не воин Христов, ибо бросает оружие и отдается добровольно в плен своей сластолюбивой и грехолюбивой плоти; тот, наконец, слеп и не видит отношения между причинами и последствиями дел».

Таким образом, пост служит для нас необходимым средством к нашему освящению и единению с Богом, средством к живому участию в жизни, страданиях, смерти и славе Богочеловека и святых Его.

С давних пор христиане добровольно лишали себя удобств, удовольствий, жизненного комфорта, противопоставляя этому пост, поклоны, молитвенные бдения, стояния, хождение по святым местам, паломничество ко святыням. Это всегда считалось лучшим и живым свидетельствованием нашей православной веры.

Некоторые считают, что при современном бедственном положении в России, когда месяцами не выплачивают зарплату, когда у многих нет денег даже на самые дешевые продукты, пост — не тема для разговора. Напомним слова Оптинских старцев:

«Не хотят поститься добровольно — будут поститься недобровольно…».

***

Основа поста — борьба с грехом через воздержание от пищи. Именно воздержание, а не изнурение тела, поэтому правила соблюдения постов каждый должен соизмерить со своими силами, со степенью своей подготовки к посту. Желающие соблюдать пост должны посоветоваться с опытным духовником, рассказать ему о своем духовном и физическом состоянии и испросить благословения на совершение поста. Как писал святитель Иоанн Златоуст, пост — это лекарство, но даже самое полезное лекарство становится бесполезным, если больной не знает, как его употреблять.

Пост — это аскетический подвиг, требующий подготовки и постепенности. Тем, кто начинает поститься уже в зрелом возрасте, кто никогда раньше не постился, необходимо входить в поствование постепенно, поэтапно, начав хотя бы с воздержания от скоромной пищи в среду и пятницу в течение всего года. Начинай исполнять заповеди, касающиеся малого, и ты исполнишь заповеди, касающиеся великого: малое везде ведет к великому. Начни исполнять хотя заповедь о посте в среды и пятницы или десятую заповедь, касающуюся худых помыслов и желаний, и ты исполнишь все заповеди. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом (Лк. 16, 10). Чтобы наше расположение к посту сделать прочным, нужно приучать себя к посту не спеша, внимательно, не разом, а постепенно — мало-помалу.

Каждый сам должен определить — сколько ему требуется в сутки пищи и пития; потом понемногу надо уменьшать количество употребляемой пищи и довести его до того, что больше уже нельзя сокращать свое питание, чтобы не подвергнуться ослаблению, изнурению, — неспособности к делу.

Тут главное — правило, данное Самим Господом: да не… отягчают сердца ваша объядением и пианством (Лк. 21, 34). Некоторые необдуманно и поспешно берутся за подвиги поста и начинают noститься безмерно, строго. Вскоре они или расстраивают свое здоровье, или от голода делаются нетерпеливы и раздражительны, — злятся на всех и на все, пост скоро делается для них невыносимым и они бросают его. «От чрезмерного воздержания и происходящего от него изнеможения человек делается неспособным к духовным подвигам, — пишет святитель Игнатий (Брянчанинов). — Сколь вредно невоздержание, столь вреден (или еще более) неумеренный пост. Слабость тела, происходящая от недоедания, не позволяет совершать молитвы в должном количестве и с должной силой».

Каждый, приступающий к подвигу поста, должен знать: «Кто постится по тщеславию или считая, что он совершает добродетель, тот постится неразумно и потому начинает после укорять брата своего, считая себя кем-то значительным. И оказывается, что он не только не положил камень, а снял два и может разрушить всю стену осуждением ближнего. А кто разумно постится, тот не думает, что он совершает доброе дело, и не хочет, чтобы его хвалили, как постника…» (преподобный авва Дорофей).

Как поститься детям, больным и престарелым людям

В нашей книге приведены правила строгого поста, указанные в Церковном Уставе. Но пост — это не смирительная рубашка. Пожилые, больные люди, дети (до 14 лет), а также беременные женщины освобождаются от строгого поста. Однако о мерах послабления следует посоветоваться со священником.

Правила пощения с древних времен имеют обязательную силу преимущественно на здоровых членов Церкви. Дети, больные и престарелые, которые не могут хранить совершенного поста по Уставу, не лишаются матернего благосердия Церкви, действующей в любвеобильном духе своего Владыки и Господа. Так, Устав Церкви о хранении поста в первую седмицу Четыредесятницы говорит: «В понедельник отньдь не ясти, такоже и во вторник. Могущие же да пребудут постящеся до пятка. Немогущие же сохранити двух первых дней святой Четыредесятницы, да ядят хлеб и квас по вечерни во вторник. Подобие же и старии творят».

В 69-м правиле свв. апостолов о хранении вообще Четыредесятницы постановлено: «Кто не постится в четыредесять дней, да извержется, разве только по болезни: немощному бо прощено есть по силе вкушати масла и вина».

«Относительно поста, когда нет здоровья, — пишет святитель Феофан Затворник, — терпение болезни и благодушие во время ее заменяют пост. Поэтому извольте употреблять пищу, какая требуется по свойству лечения, хотя она и не постная».

Ослабление поста Отцы Церкви советуют вознаградить внутренними чувствами сокрушения и возжелания Господа.

КАК ПРИУЧИТЬ СЕБЯ К ПОСТУ

Как проводить время постов

Святые пребывали в непрестанных подвигах поста и молитвы, постоянно стояли в духовной страже за собой. Но нас, своих немощных членов, Церковь только временно ставит на эту стражу.

Как воин, когда он находится на посту, не ест и не пьет, бдительно наблюдая за своим постом, так и мы в дни постов, назначенных Церковью, должны отказываться от излишеств в пище, питии и вообще удовольствиях плоти, бдительно наблюдая за собой, охраняя и очищая себя от греха.

В Церковном Уставе ясно изображено и время употребления и качество постной пищи. Все строго рассчитано, с той целью, чтобы ослабить в нас страстные движения плоти, возбуждаемые обильным и сладким питанием тела; но так, чтобы не совсем расслабить нашу телесную природу, а, напротив, сделать ее легкою, крепкою и способною подчиняться движениям духа и бодренно выполнять его требования. Время для ежедневного принятия пищи в постные дни, по древнему обычаю, назначается позднее обыкновенного, большей частью вечернее.

Устав Церкви учит, от чего следует воздерживаться во время постов: «Все благочестиво постящиеся строго должны соблюдать уставы о качестве пищи, то есть воздерживаться в посте от некоторых брашен [то есть еды, пищи], не как от скверных (да не будет сего), а как от неприличных посту и запрещенных Церковию. Брашна, от которых должно воздерживаться в посты, суть: мясо, сыр, коровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, смотря по различию святых постов».

Существует пять степеней строгости поста:

– полное воздержание от пищи;

– сухоядение;

– горячая пища без масла;

– горячая пища с маслом (растительным);

– вкушение рыбы.

В день вкушения рыбы разрешается и горячая пища с растительным маслом. В православных календарях растительное масло обычно называется елеем. На соблюдение в определенные дни более строгой степени поста, чем определено, нужно взять благословение у священника.

Истинный пост не цель, а средство — смирить свою плоть и очиститься от грехов. Пост телесный без поста духовного ничего не приносит для спасения души. Без молитвы и покаяния, без воздержания от страстей и пороков, искоренения злых дел, прощения обид, воздержания от супружеской жизни, исключения увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора, пост становится всего лишь диетой.

«Постящеся, братие, телесне, постимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», — заповедует Святая Церковь.

«При телесном посте, — пишет святитель Василий Великий, — чрево постится от пищи и пития; при душевном посте душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий постник воздерживает язык от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла…».

«Один телесный пост не может быть достаточным к совершенству сердца и чистоте тела, если не будет соединен с ним и пост душевный, — пишет преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. — Ибо и душа имеет свою вредную пищу. Отяжеленная ею, душа и без избытка телесной пищи впадает в сладострастие. Злословие есть вредная пища для души, и притом приятная. Гнев есть также пища ее, хотя вовсе не легкая, ибо часто питает ее неприятной и отравляющей пищей. Зависть — пища души, которая растлевает ее ядовитыми соками, мучит ее, бедную, и чужим успехом. Тщеславие — пища ее, которая на время услаждает душу, потом опустошает, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодной, так что не только губит заслуги, но еще и навлекает большое наказание. Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца — тоже пища души, наполняющая ее вредными соками, а после оставляющая без небесного Хлеба… Итак, воздерживаясь от этих страстей во время поста насколько у нас хватает сил, мы будем иметь полезный телесный пост. Утруждение плоти, соединенное с сокрушением духа, составит приятную жертву Богу и достойную обитель святости в сокровенности чистого, благоукрашенного духа. Но если (лицемерно) постясь только телесно, мы будем запутаны гибельными пороками души, то истомление плоти не доставит нам никакой пользы при осквернении самой драгоценной части, то есть души, которая могла быть жилищем Святого Духа. Ибо не столько плоть, сколько чистое сердце бывает храмом Божиим и жилищем Святого Духа. Следовательно, постясь по внешнему человеку, вместе нужно воздерживаться от вредной пищи и по внутреннему, которого святой апостол особенно убеждает сохранить чистым для Бога, чтобы удостоиться принять в себя Гостя — Христа».

Сущность поста выражена в следующем церковном песнопении: «Постясь от брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, — напрасно утешаемся неядением: ибо — если пост не принесет тебе исправления, то возненавидена будет от Бога, как фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядущим».

«Закон постничества такой, — пишет святитель Феофан Затворник, — в Боге умом и сердцем пребывать с отрешением от всего, всякое себе угодие отсекая, не в телесном только, но и в духовном, творя все во славу Божию и благо ближних, неся охотно и с любовию труды и лишения постнические, в пище, сне, отдыхах, в утешениях взаимнообщения».

Какие посты установлены Церковью

Некоторые из православных постов постоянно бывают в одни и те же месяцы и числа, другие — в разные числа, поэтому православные посты делятся на преходящие и непреходящие. Посты могут быть также многодневными и однодневными.

Многодневные посты, соответствующие четырем временам года и положенные Церковью перед великими праздниками, четыре раза в год призывают нас к духовному обновлению во славу Божию, так же как четыре раза в год обновляется во славу Божию сама природа. Посты духовно приготовляют нас к участию в святой радости грядущих праздников.

Церковь установила два многодневных преходящих поста — Великий и Петров, дата которых устанавливается в зависимости даты Святого Воскресения (Пасхи), и два многодневных непреходящих — Успенский (или Богородичный) — с 1 по 14 августа (по старому стилю) — и Рождественский (или Филиппов) пост — с 15 ноября по 24 декабря (по старому стилю).

Однодневные посты, установленные Церковью, — пост в день Воздвижения Креста Господня — 14 сентября (по старому стилю), пост в день Усекновения главы святого Иоанна Предтечи — 29 августа (по старому стилю), пост в навечерие Богоявления Господня — 5 января (по старому стилю).

Кроме того, на протяжении всего года хранится пост среды и пятницы.

Как поститься в среду и пятницу

Пост, хранимый Православной Церковью в среду, установлен в воспоминание предания Господа нашего Иисуса Христа Иудой на страдание и смерть, а в пятницу — в воспоминание самих страданий и смерти Его.

Святитель Афанасий Великий говорил:

«Разрешая есть скоромное в среду и пяток, сей человек распинает Господа». «Много грешат те, кто не постится в среду и пятницу», — говорил преподобный Серафим Саровский.

Пост в среду и пятницу столь же важен в Православной Церкви, как и другие посты. Она строго предписывает нам соблюдать эти постные дни и осуждает произвольно нарушающих его. По 69-му Апостольскому правилу, «аще кто епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец не постится в Святую Четыредесятницу пред Пасхою, или в среду, или пяток, кроме препятствия от немощи телесныя: да будет извержен. Аще же мирянин: да будет отлучен».

Но хотя пост среды и пятницы и сравнивается с постом Четыредесятницы, он менее строг Великого поста. Большую часть дней среды и пятницы в году (если они не приходятся на дни больших постов) разрешается сваренная растительная пища с елеем.

В летний и осенний мясоеды (периоды между Петровым и Успенским постами и между постами Успенским и Рождественским) среда и пятница — дни строгого поста. В зимний и весенний мясоеды (от Рождества до Великого поста и от Пасхи до Троицы) Устав разрешает в среду и пятницу рыбу. Рыба в среду и пятницу разрешается, и когда на эти дни выпадают праздники Сретения Господня, Преображения Господня, Рождества Богородицы, Введения Богородицы во храм, Успения Пресвятой Богородицы, Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Павла, апостола Иоанна Богослова. Если праздники Рождества Христова и Крещения Господня попадают на среду и пятницу, то пост в эти дни отменяется. В навечерие (канун, сочельник) Рождества Христова (обычно день строгого поста), случившееся в субботу или воскресенье, разрешается растительная пища с растительным маслом.

Сплошные седмицы (седмицей называется неделя — дни с понедельника по воскресенье) означают отсутствие поста в среду и пятницу.

Церковью установлены как послабление перед многодневным постом или как отдых после него следующие сплошные седмицы:

1. Святки — с 7 до 18 января (11 дней), с Рождества до Крещения.

2. Мытаря и фарисея — за две недели до Великого Поста.

3. Сырная (масленица) — неделя перед Великим Постом (разрешается всю седмицу яйца, рыбное и молочное, но уже без мяса).

4. Пасхальная (Светлая) — неделя после Пасхи.

5. Троицкая — неделя после Троицы (неделя перед Петровым постом).

Как поститься в Великий пост

Великий пост начинается за семь недель до праздника Святой Пасхи и состоит собственно из Четыредесятницы и Страстной седмицы. Четыредесятница установлена в воспоминание жизни Господа Иисуса Христа на земле и в честь сорокадневного пребывания в постном подвиге в пустыне Самого Спасителя, а Страстная седмица посвящается воспоминанию последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Иисуса Христа.

Православная Церковь, предписывая хранить весь Великий пост, издревле установила проводить с особой строгостью первую и Страстную седмицы.

В первые два дня первой недели установлена высшая степень поста — в эти дни предписывается полное воздержание от пищи.

В остальные дни Четыредесятницы, кроме субботних и воскресных дней, Церковь установила вторую степень воздержания — растительная пища принимается один раз, без масла, в вечернее время. В субботние и воскресные дни разрешается третья степень поста, то есть употребление сваренной растительной пищи, с маслом, причем дважды в день.

Последняя, легчайшая степень воздержания, то есть употребление в пищу рыбы, разрешается только в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (если он приходится не в Страстную седмицу) и в день Вербного воскресения. В Лазареву субботу разрешается рыбная икра.

В Страстную седмицу предписывается пост второй степени — сухоядение, а в пятницу и субботу — полное воздержание от пищи.

Итак, пост в Святую Четыредесятницу, по правилам Церкви, состоит в воздержании не только от мясных и молочных продуктов, но даже и от рыбы и от растительного масла; состоит в сухоядении (то есть без масла), а во время первой седмицы — первые два дня предписывается проводить вообще без пищи. Отцы Церкви строго обличали тех, кто употреблял во время поста пищу хотя и постную, но изысканную. «Есть такие хранители Четыредесятницы, — говорит блаженный Августин, — которые более прихотливо, нежели благочестиво, проводят ее. Они более изыскивают новые удовольствия, нежели обуздывают ветхую плоть. Богатым и дорогим подбором разных плодов они хотят превзойти разнообразие самого вкусного стола. Сосудов, в которых варилось мясо, они страшатся, а не страшатся похоти чрева и гортани своей».

Как поститься в Петров пост

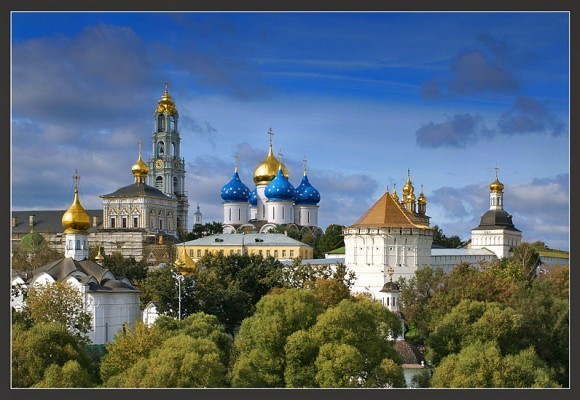

Петров пост установлен в честь святых апостолов и в воспоминание того, что святые апостолы, по сошествии на них Святого Духа, разошлись из Иерусалима по всем странам, пребывая всегда в подвиге поста и молитвы.

Петров пост менее строг, чем пост Четыредесятницы. Во время Петрова поста Устав Церкви предписывает еженедельно по три дня — по понедельникам, средам и пятницам — сухоясти (то есть принимать растительную пищу без масла) в девятый час после вечерни.

В остальные же дни — во вторник, четверг — благословляется растительная пища с маслом. В субботние, воскресные дни, а также в дни памяти великого святого или во Дни храмового праздника, совершаемых во время этого поста, разрешается рыба.

Как поститься в Успенский пост

Успенский пост установлен в честь Пресвятой Богородицы. Божия Матерь, готовясь отойти в вечную жизнь, постоянно постилась и молилась. Так и нам, слабым и немощным (духовно и физически), тем более следует прибегать к посту, обращаясь к Пресвятой Деве за помощью во всякой нужде и молитве.

Успенский пост не так строг, как Великий, но более строг, чем Петров и Рождественский посты.

В понедельник, среду и пятницу Успенского поста Устав Церкви предписывает питаться сухоядением, во вторник и четверг — можно есть отварные овощи, но без масла; по субботним и воскресным дням разрешается и елей.

Мало кто знает, что до праздника Преображения Господня, когда в храмах освящаются виноград и яблоки, Церковь обязует нас воздерживаться от этих плодов до их благословения. По преданию от св. отец, «если же кто от братии снесть гроздие прежде праздника, то запрещение за непослушание да приимет и не вкусит гроздие во весь месяц август». После этих праздников виноград, яблоки и другие плоды нового урожая присутствуют на трапезе, и особенно — в понедельник, среду и пятницу.

В праздник Преображения Господня по Церковному Уставу разрешается на трапезе рыба.

Как поститься в день Усекновения главы св. Иоанна Предтечи

Благоговея к посту, страданиям и смерти Господа и святых Его, Церковь установила однодневный пост в день Усекновения главы Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, великого постника, питавшегося в пустыне акридами и диким медом.

В Уставе Церковном пишется, что «достоит нам в той день сетованием унылым быти, а не чревоугождение имети». Пост в день Усекновения главы Иоанна Предтечи должен состоять, по Уставу Церкви, в воздержании не только от мясной и молочной пищи, но от рыбной, и, следовательно, состоять «в трапезе из елея, овощей или что Бог дарует от таковых»

Как поститься в день Воздвижения Креста Господня

Животворящий Крест Господень напоминает нам о добровольных, спасительных за нас страданиях и смерти Господа нашего Иисуса Христа. В этот день Церковь, перенося наши мысли к печальному событию на Голгофе, внушая нам деятельное участие в страданиях и смерти распятого за нас Господа и Спасителя, установила однодневный пост, располагающий нас к покаянию и свидетельствующий о нашем живом участии в страда ниях и смерти Господа.

На трапезе в день Воздвижения Животворящего Креста Господня положено вкушать овощи и растительное масло. «Сыра же и яиц и рыбы никакоже дерзнем коснутися», — пишется в Уставе Церковном.

Как поститься в Рождественский пост

Рождественский пост установлен для того, что мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы кроме обычных даров и жертв принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же строги, как и в Петров пост. Понятно, что во время поста запрещены мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей, и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение) только после вечерни. В остальные же дни — вторник, четверг, суббота и воскресенье — разрешено принимать пищу с растительным маслом. Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешение поста положено только на вино и елей. От 20 декабря по 24 декабря (старого стиля) пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. Это особенно важно помнить, потому что с введением нового календаря именно на эти дни строгого поста теперь приходится празднование гражданского Нового года.

Последний день Рождественского поста называется сочельником, потому что Уставом в этот день положено есть сочиво. Есть сочиво принято, видимо, в подражание посту Даниила и трех отроков, воспоминаемых пред праздником Рождества Христова, которые питались от семян земных, чтобы не оскверняться от языческой трапезы (Дан. 1, 8), — и согласно со словами Евангелия, произносимого иногда в навечерие праздника: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его (Мф. 13, 31-36).

В сочельник у православных христиан сохраняется благочестивый обычай ничего не есть до первой вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа.

Как прежде постились в православной России

Рецепты многих постных блюд пришли к нам со времен Крещения Руси. Некоторые из блюд имеют византийское, греческое происхождение, но сейчас невозможно распознать в этих традиционных постных блюдах греческое происхождение.

В Древней Руси не записывали кулинарные рецепты, не было кулинарных книг, рецепты передавались от матери к дочери, из дома в дом, из поколения в поколение.

Изменений в рецептах и технологии приготовления почти не было, и в постные дни шестнадцатого века или даже конца девятнадцатого века ели почти те же блюда, что приготовлялись со времен святого равноапостольного князя Владимира. Добавлялись лишь новые овощи: до конца семнадцатого столетия на Руси не знали других овощей, кроме капусты, чеснока, лука, огурцов, редьки, свеклы. Кушанья были просты и не разнообразны, хотя русские столы отличались и огромным количеством блюд. Но эти блюда походили почти во всем друг на друга, отличаясь лишь малым — какой зеленью посыпали, каким маслом заправляли.

Очень были распространены щи, уха, рассольное.

К горячим щам подавали пироги с начинками из каш.

Пироги делали пряженые, то есть жаренные в масле, и подовые, печеные.

В постные нерыбные дни пироги пеклись с рыжиками, с маком, горохом, соком, репою, грибами, капустою, с изюмом, разными ягодами.

В постные рыбные дни пеклись пироги со всевозможнейшими родами рыб, особенно с сигами, снетками, лодогой, с одними рыбными молоками или с визигой, на масле конопляном, маковом или ореховом; мелко искрошенная рыба перемешивалась с кашей или с сарацинским пшеном, которое сейчас мы называем рисом.

Делали в пост и оладьи, блины, хворосты, кисели.

Оладьи делались из крупитчатой муки, с ореховым маслом и подавались с патокой, сахаром или медом. Оладьи огромного размера назывались приказными оладьями, потому что их приносили приказным людям на поминки.

Блины делались красные и белые: первые из гречневой, вторые — из пшеничной муки.

Блины не составляли принадлежности масленицы, как теперь; символом масленицы были пироги с сыром и хворосты — вытянутое тесто с маслом.

Кашу ели овсяную или гречневую, пшенная каша была редко.

Икра осетра и белорыбицы была роскошью; но паюсная, мешочная, армянская — раздражающего свойства и мятая, низшего сорта, была доступна самым беднякам.

Икру заправляли уксусом, перцем и искрошенным луком.

Кроме сырой икры, употребляли икру, варенную в уксусе или маковом молоке, и пряженую: в посты русские делали икрянки, или икряные блины, — долго взбивали икру, добавляли крупитчатую муку, затем тесто запаривали.

В те постные дни, когда считалось грехом употреблять рыбу, ели кислую и отварную свежую капусту, свеклу с постным маслом и уксусом, пироги с горохом, с овощной начинкою, гречневую и овсяную кашу с постным маслом, луковники, овсяный кисель, левашники, оладьи с медом, караваи с грибами и с пшеном, грибы вареные и жареные, разные блюда из гороха: горох битый, горох тертый, горох цеженый, сыр гороховый, то есть твердосбитый мятый горох с постным маслом, лапшу из гороховой муки, творог из макового молока, хрен, редьку.

Ко всем блюдам любили примешивать пряные приправы, а в особенности лук, чеснок и шафран.

В среду первой недели Великого поста 1667 года Святейшему Патриарху Московскому готовили кушанья: «Хлебца чет, папошник, взвар сладкий с пшеном и с ягоды, с перцем да шафраном, хрен, греночки, капуста топаная холодная, горошек зобанец холодный, киселек клюквенный с медом, кашка тертая с маковым сочком».

В постные дни в великосветских домах Москвы или Санкт-Петербурга подавали ту же отварную капусту, политую постным маслом; ели кислые грибные щи, как в любом из городов и домов Российской империи.

Во время постов во всех ресторациях, трактирах, даже самых лучших заведениях на Невском проспекте выбор блюд ничем не отличался от тех, что ели в монастырях. В одном из лучших трактиров Петербурга, «Строгановском», во время Великого поста не было, конечно, не только мяса, но даже и рыбы, а посетителям предлагали грибы, гретые с луком, капусту шатковую с грибами, грибы в тесте, галушки грибные, грибы холодные под хреном, грузди с маслом, гретые с соком. Кроме грибов в обеденную карту входили горохи мятые, битые, цеженные, кисели ягодные, овсяные, гороховые, с патокой, сытой и миндальным молоком. Чай в эти дни пили с изюмом и медом, варили сбитень.

За столетия русский постный стол почти не изменился. Вот как описывает Иван Шмелев в романе «Лето Господне» первые дни Великого поста в начале двадцатого века:

«Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной… мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар — лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва… А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам… а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а… великая кулебяка на Благовещение, с визигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками… а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая «рязань»… а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри!..».

Конечно, не все эти блюда можно приготовить в наше время. Но некоторые легко можно приготовить и на нашей кухне, из доступных продуктов.

ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ СТАРОЙ РУССКОЙ КУХНИ ПОСТА

Грибная икра

Эту икру готовят из сушеных или соленых грибов, а также из их смеси.

Вымойте и сварите до готовности сушеные грибы, охладите, мелко нарубите или пропустите через мясорубку.

Соленые грибы надо промыть в холодной воде и также нарубить.

Мелко рубленный репчатый лук поджарьте на растительном масле, добавьте грибы и тушите 10-15 минут.

За три минуты до окончания тушения добавьте толченый чеснок, уксус, перец, соль.

Готовую икру выложите на тарелку горкой и посыпьте зеленым луком.

Грибы соленые — 70 г, сушеные — 20 г, масло растительное — 15 г, лук репчатый — 10 г, лук зеленый — 20 г, уксус 3-процентный — 5 г, чеснок, соль и перец по вкусу.

Редька с маслом

Натрите на мелкой терке вымытую и очищенную редьку. Добавьте соль, сахар, мелко нарезанный репчатый лук, растительное масло, уксус. Все хорошо размешайте, дайте несколько минут постоять. Затем положите в салатник горкой, украсьте нарубленной зеленью.

Редька — 100 г, лук репчатый — 20 г, масло растительное — 5 г, соль, сахар, уксус, зелень по вкусу.

Икра из соленых огурцов

Мелко изрубите соленые огурцы, из полученной массы отожмите сок.

Поджарьте на растительном масле мелко нарезанный репчатый лук, добавьте измельченные огурцы и продолжайте жарить на слабом огне в течение получаса, затем положите томат-пюре и все вместе жарьте еще 15-20 минут. За минуту до готовности заправьте икру молотым перцем.

Таким же образом можно приготовить икру из соленых помидоров.

Огурцы соленые — 1 кг, лук репчатый — 200 г, томат-пюре — 50 г, масло растительное — 40 г, соль и перец по вкусу.

Постный гороховый суп

С вечера залейте горох холодной водой и оставьте для набухания и приготовьте лапшу.

Для лапши полстакана муки надо хорошо смешать с тремя ложками растительного масла, добавить ложку холодной воды, посолить, оставить тесто на час для набухания. Тонко раскатанное и подсушенное тесто нарежьте полосками, подсушите в духовке.

Сварите набухший горох, не сливая воду, до полуготовности, добавьте поджаренный репчатый лук, картофель, нарезанный кубиками, лапшу, перец, соль и варите, пока картофель и лапша не будут готовы.

Горох — 50 г, картофель — 100 г, лук репчатый — 20 г, вода — 300 г, масло для обжарки лука — 10 г, зелень петрушки, соль, перец по вкусу.

Русская постная похлебка

Сварите перловую крупу, в бульон добавьте свежую капусту, нарезанную мелкими квадратиками, картофель и коренья, нарезанные кубиками, и варите до отовности. Летом можно прибавить свежие помидоры, нарезанные ломтиками, которые закладывают одновременно с картофелем.

При подаче посыпать петрушкой или укропом. Картофель, капуста — по 100 г, лук — 20 г, морковь — 20 г, крупа перло- вая — 20 г, укроп, соль по вкусу.

Рассольник

Нашинкуйте в виде соломки очищенные и промытые петрушку, сельдерей, лук репчатый, все вместе пожарьте в масле.

Срежьте с соленых огурцов кожицу и сварите ее отдельно в двух литрах воды. Это — бульон для рассольника.

Очищенные огурцы разрежьте вдоль на четыре части, удалите семена, мякоть огурцов мелко нарежьте кусочками.

В маленькой кастрюле припустите огурцы. Для этого положите в кастрюлю огурцы, влейте полстакана бульона, варите на слабом огне до полного размягчения огурцов.

Нарежьте картофель брусочками, нашинкуйте свежую капусту.

В кипящем бульоне сварите картофель, затем поместите капусту, когда капуста и картофель будут готовы — добавьте пассерованные овощи и припущенные огурцы.

За 5 минут до окончания варки рассольник надо посолить, перец, лавровый лист и другие специи по вкусу.

За минуту до готовности в рассольник вливают огуречный рассол.

200 г свежей капусты, 3-4 средние картофелины, 1 морковь, 2-3 корня петрушки, 1 корень сельдерея, 1 луковица, 2 огурца средних размеров, 2 столовые ложки масла, полстакана огуречного рассола, 2 л воды, соль, перец, лавровый лист по вкусу.

Рассольник можно готовить со свежими или сушеными грибами, с крупой (пшеничной, перловой, овсяной). В этом случае к указанному рецепту надо добавить эти продукты.

Праздничная солянка (в рыбные дни)

Приготовьте литр очень крепкого бульона из любой рыбы. Мелко нарубленный лук обжарьте в кастрюле на масле.

Осторожно посыпьте лук мукой, перемешайте, прожарьте, пока мука не станет золотистого цвета. Тогда влейте в кастрюлю рыбный бульон и огуречный рассол, хорошенько перемешайте и доведите до кипения.

Нашинкуйте грибы, каперсы, из оливок удалите косточки, добавьте все это в бульон, доведите до кипения.

Рыбу разрежьте на куски, ошпарьте кипятком, припустите на сковороде с маслом, томатом-пюре и огурцами, с которых снята кожура.

Добавьте рыбу и огурцы в кастрюлю и варите солянку на слабом огне до готовности рыбы. За три минуты до готовности добавьте лавровый лист, специи.

Правильно приготовленная солянка имеет светлый, слегка красноватый бульон, острый вкус, запах рыбы и пряностей.

При подаче на стол в тарелки положите по куску каждого вида рыбы, залейте бульоном, добавьте по кружку лимона, зелень укропа или петрушки, маслины.

К солянке можно подать расстегаи с рыбой.

100 г свежей семги, 100 г свежего судака, 100 г свежей (или соленой) осетрины, маленькая банка оливок, две чайные ложки томата-пюре, 3 белых маринованных гриба, 2 соленых огурца, луковица, 2 столовые ложки растительного масла, столовая ложка муки, четверть лимона, десяток маслин, половина стакана огуречного рассола, столовая ложка каперсов, черный перец горошком, лавровый лист, соль по вкусу, пучок укропа или петрушки, 2 кружка лимона.

Кислые суточные грибные щи

Сварите сухие грибы и коренья. Вынутые из бульона грибы мелко изрубите. Грибы и бульон понадобятся для приготовления щей.

Потушите на маленьком огне в течение полутора-двух часов отжатую шинкованную квашеную капусту со стаканом воды и двумя столовыми ложками томатной пасты. Капуста должна быть очень мягкой.

За 10 — 15 минут до окончания тушения капусты добавьте в нее обжаренные на масле коренья и лук, а минут за пять до готовности — поджаренную муку.

Уложите капусту в кастрюлю, добавьте нарубленные грибы, бульон и варите минут сорок до готовности. Солить щи из квашеной капусты нельзя — можно испортить блюдо. Щи тем вкуснее, чем дольше варятся. Раньше такие щи ставили на сутки в горячую печь, а на ночь выставляли на мороз.

В готовые щи добавьте две дольки чеснока, растертые с солью.

К щам можно подать кулебяку с жареной гречневой кашей.

Можно добавить в щи картофель или крупу. Для этого три картофелины нарежьте кубиками, отдельно распарьте до полуготовности две столовые ложки перловой или пшенной крупы. Картофель и крупу надо класть в кипящий грибной бульон на двадцать минут раньше, чем тушеную капусту.

Капуста квашеная — 200 г, грибы сушеные — 20 г, морковь — 20 г, томат-пюре — 20 г, мука — 10 г, масло — 20 г, лавровый лист, перец, зелень, соль по вкусу.

Грибной суп с гречневой крупой

Отварите нарезанный кубиками картофель, добавьте гречневую крупу, замоченные сушеные грибы, поджаренный репчатый лук, соль. Варите до готовности.

Готовый суп посыпьте зеленью.

Картофель — 100 г, гречневая крупа- 30 г, грибы — 10 г, лук репчатый — 20 г, масло — 15 г, зелень петрушки, соль, перец по вкусу.

Тюря постная из кислой капусты

Нарезанную квашеную капусту смешайте с натертой на терке луковицей. Добавьте черствый хлеб, также натертый на терке. Хорошо размешайте, полейте маслом, разведите квасом до нужной вам густоты. В готовое блюдо надо добавить перец, посолить.

Капуста квашеная — 30 г, хлеб — 10 г, репчатый лук — 20 г, квас — 150 г, масло растительное, перец, соль по вкусу.

Картофельные котлеты с черносливом

Сделайте пюре из 400 граммов отварного картофеля, посолите, добавьте полстакана растительного масла, полстакана теплой воды и столько муки, чтобы получилось некрутое тесто.

Дайте постоять минут двадцать, чтобы мука разбухла, в это время приготовьте чернослив — очистите его от косточек, залейте кипятком.

Раскатайте тесто, нарежьте стаканом кружки, в середину каждого положите чернослив, сформируйте котлеты, защемив тесто в виде пирожков, обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях и жарьте на сковороде в большом количестве растительного масла.

Рассыпчатая гречневая каша

Стакан гречневой крупы прожарьте на сковороде до тех пор, пока она не подрумянится.

Налейте в кастрюлю (лучше использовать казанок с выпуклым дном) с плотной крышкой ровно два стакана воды, добавьте соль и поставьте на огонь.

Когда вода закипит, всыпьте в нее каленую гречневую крупу, накройте крышкой. Крышку нельзя снимать до полного приготовления каши.

Каша должна вариться 15 минут, сперва на сильном, потом на среднем и в конце — на слабом огне.

Готовую кашу надо заправить мелко нарезанным, поджаренным на масле до золотистого цвета репчатым луком и сухими грибами, предварительно обработанными.

Эту кашу можно подавать как самостоятельное блюдо, а можно использовать и в качестве начинки для пирогов.

Постное тесто для пирогов

Замесите опару из половины килограмма муки, двух стаканов воды и 25-30 г дрожжей.

Когда опара поднимется, добавьте в нее соль, сахар, три столовые ложки растительного масла, еще половину килограмма муки и выбивайте тесто до тех пор, пока оно не перестанет приставать к рукам.

Затем положите тесто в ту же кастрюлю, где готовилась опара, и дайте ему еще раз подойти.

После этого тесто готово для дальнейшей работы.

Шаньги из гречневой каши

Раскатайте лепешки из постного теста, на середину каждой положите гречневую кашу, приготовленную с луком и грибами, края лепешки загните.

Уложив готовые шаньги на смазанную маслом форму, запеките их в духовке.

Такие же шаньги можно приготовить с начинкой из жареного лука, из картофеля, с растолченным чесноком и жареным луком.

Блины гречневые, «грешники»

Залейте вечером три стакана гречневой муки тремя стаканами кипятка, хорошо размешайте и оставьте на час. Если у вас нет гречневой муки, ее можно изготовить самим, размолов в кофемолке гречневую крупу.

Когда тесто остынет, разведите его стаканом кипятка. Когда тесто станет чуть теплым, добавьте 25 г дрожжей, растворенных в половине стакана воды.

Утром в опару добавьте остальную муку, растворенную в воде соль и замешайте тесто до густоты сметаны, поставьте его в теплое место и выпекайте на сковороде, когда тесто снова поднимется.

Эти блины особенно хороши с луковыми припеками.

Блины с припеками (с грибами, луком)

Приготовьте опару из 300 г муки, стакана воды, 20 г дрожжей и поставьте ее в теплое место.

Когда опара подойдет, влейте в нее еще стакан теплой воды, две столовые ложки растительного масла, соль, сахар, остальную муку и все тщательно перемешайте.

Промытые сушеные грибы замочите на три часа, отварите до готовности, нарежьте на маленькие кусочки, обжарьте, добавьте нашинкованный и слегка обжаренный зеленый или репчатый лук, нарезанный кольцами. Разложив припеки на сковороде, залейте их тестом, жарьте как обыкновенные блины.

Пирожки с грибами

Разведите дрожжи в полутора стаканах теплой воды, добавьте двести граммов муки, размешайте и поставьте опару в теплое место на 2-3 часа.

100 граммов растительного масла paзотрите со 100 граммами сахара, влейте в опару, перемешайте, добавьте 250 граммов муки, оставьте на час-полтора для брожения.

Замочите на два часа 100 граммов промытых сушеных грибов, отварите их до готовности и пропустите через мясорубку. Обжарьте на сковороде в растительном масле три мелко нарезанные луковицы. Когда лук станет золотистого цвета, добавьте мелко нарубленные грибы, посолите, жарьте еще несколько минут.

Из готового теста сформируйте шарики и дайте им подойти. Затем шарики раскатайте в лепешки, в середину каждой положите грибную массу, сделайте пирожки, дайте им подойти полчаса на смазанном маслом противне, затем осторожно смажьте поверхность пирожков сладким крепким чаем и выпекайте в нагретой духовке 30-40 минут.

Готовые пирожки уложите в глубокую тарелку и накройте полотенцем.

Луковник

Приготовьте постное дрожжевое тесто как для пирогов. Когда тесто подымется, раскатайте его на тонкие лепешки. Нарежьте репчатый лук и поджарьте его до золотистого цвета на растительном масле.

На дно сотейника или формы, смазанной маслом, положите тонкую лепешку, засыпьте луком, затем опять лепешку и слой лука. Так надо уложить 6 слоев. Верхний слой должен быть из теста.

Луковник выпеките в хорошо разогретой духовке. Подавайте горячим.

Расстегаи

400 г муки, 3 столовые ложки масла, 25 — 30 г дрожжей, 300 г щуки, 300 г семги, 2-3 щепотки черного молотого перца, 1 столовая ложка толченых сухарей, соль по вкусу.

Замесите постное тесто, дайте ему два раза подняться. Поднявшееся вторично тесто раскатайте в тонкий лист и стаканом или чашкой вырежьте из него кружки.

На каждый кружок положите фарш из щуки, а на него — тоненький кусочек семги. Можно использовать фарш из морского окуня, трески, сома (кроме морского), судака, сазана.

Концы пирожков защипните так, чтобы середина осталась открытой.

Расстегаи уложите на смазанный маслом противень и дайте им подойти 15 минут.

Каждый расстегай смажьте крепким сладким чаем и обсыпьте сухарями.

Выпекать расстегаи следует в хорошо разогретой духовке.

Отверстие в верхней части расстегая оставляют для того, чтобы во время обеда в него можно было залить рыбный бульон.

Расстегаи подают к ухе или рыбному супу.

В те дни, когда рыба не благословляется, можно приготовить расстегаи с грибами и рисом.

Для фарша потребуются 200 г сушеных грибов, 1 головка репчатого лука, 2-3 столовые ложки масла, 100 г риса, соль, перец черный молотый.

Отваренные грибы пропустите через Мясорубку или порубите. Мелко нарезанный репчатый лук обжарьте вместе с грибами в течение 7 минут. Жареные грибы с луком охладите, смешайте с отваренным рассыпчатым рисом, посолите, посыпьте перцем.

Рыбник

500 г рыбного филе, 1 луковица, 2- 3 картофелины, 2-3 столовые ложки масла, соль, перец по вкусу.

Сделайте постное тесто, раскатайте его на две лепешки.

Лепешка, которая будет использована для нижнего слоя пирога, должна быть несколько тоньше верхней.

Уложите раскатанную лепешку на смазанную маслом форму, на лепешку уложите слой тонко нарезанного сырого картофеля, обсыпанные солью и перцем . крупные куски рыбного филе, сверху — тонко нарезанный сырой лук.

Все полейте маслом и накройте второй лепешкой. Края лепешек соедините и подогните книзу.

Поставьте готовый рыбник в теплое место на двадцать минут; перед тем как поставить рыбник в духовку, проколите сверху в нескольких местах. Выпекайте в духовке, разогретой до 200-220° С.

Пирог с капустой и рыбой

Раскатайте постное тесто по форме будущего пирога.

Ровно выложите слой капусты, на нее — слой нарубленной рыбы и снова слой капусты.

Края пирога защемите и запекайте пирог в духовке.

Картофельные оладьи

Натрите на терке очищенный сырой картофель, посолите, дайте появиться соку, затем добавьте немного воды и столько муки, чтобы получилось тесто как для оладий.

Готовое тесто выкладывайте ложкой на горячую сковороду, смазанную расти-тельным маслом, и обжаривайте с обеих сторон.

|

Только в Православной Церкви к причастию допускаются младенцы с момента крещения и миропомазания. У католиков, лютеран и англикан «конфирмация» — таинство миропомазания — совершается позднее, когда дети достигают разумного возраста, и только после «конфирмации» подростки становятся членами Церкви и могут причащаться.

Только в Православной Церкви к причастию допускаются младенцы с момента крещения и миропомазания. У католиков, лютеран и англикан «конфирмация» — таинство миропомазания — совершается позднее, когда дети достигают разумного возраста, и только после «конфирмации» подростки становятся членами Церкви и могут причащаться.  Мы, родители, хотим, чтобы наши дети росли правдивыми. Мы стремимся доверять им, хотим, чтобы они нас не обманывали и чтобы на их слово можно было положиться. И как все подлинно ценное в жизни, правдивость не дается сама собой, без труда, без воспитания. Важно воспитывать не только правдивость, но и понимание того, что такое правда и что такое ложь. Это понимание дается не сразу и не легко.

Мы, родители, хотим, чтобы наши дети росли правдивыми. Мы стремимся доверять им, хотим, чтобы они нас не обманывали и чтобы на их слово можно было положиться. И как все подлинно ценное в жизни, правдивость не дается сама собой, без труда, без воспитания. Важно воспитывать не только правдивость, но и понимание того, что такое правда и что такое ложь. Это понимание дается не сразу и не легко.  Протоиерей Николай Соколов по мирской профессии музыкант, закончил Московскую консерваторию. Был референтом Святейшего Патриарха Пимена. Кандидат богословских наук. Сейчас настоятель московского храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Декан миссионерско-катехизаторского факультета Свято-Тихоновского Богословского университета.

Протоиерей Николай Соколов по мирской профессии музыкант, закончил Московскую консерваторию. Был референтом Святейшего Патриарха Пимена. Кандидат богословских наук. Сейчас настоятель московского храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Декан миссионерско-катехизаторского факультета Свято-Тихоновского Богословского университета.